Compartir:

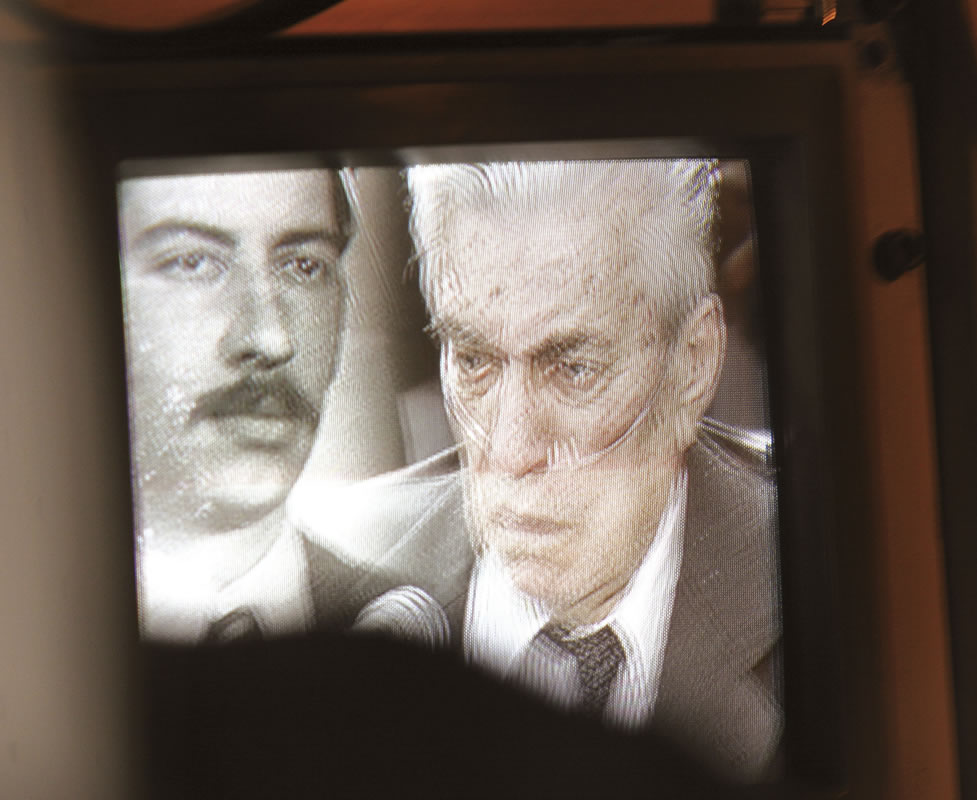

Texto inédito del maestro Tomás Eloy Martínez sobre el reportaje fotográfico del colectivo Ojos Testigos durante el juicio a Antonio Domingo Bussi, en 2008.

El 28 de agosto de 2008, el pequeño tirano Antonio Domingo Bussi fue condenado a prisión perpetua por un crimen de lesa humanidad. Quién sabe cuántos otros cometió en sus malandanzas como jefe militar y gobernador de facto de Tucumán, la desdichada provincia donde nací. Varios testigos lo vieron disparar a quemarropa contra prisioneros desarmados. Tucumán incurrió en la indignidad de elegirlo gobernador en 1995, cuando se presentó al amparo de un viejo partido casi extinto. Sus electores quizá fueron seducidos por el orden y la limpieza que Bussi prometía, y que puso en marcha, pero no como la gente lo esperaba: tenía tallado a fuego el autoritarismo y no dudó en demostrarlo.

El juicio público contra él y otro dictador militar, Luciano Benjamín Menéndez, fue registrado por decenas de fotógrafos. Seis de ellos, reunidos en el grupo Ojos Testigos-Memoria Visual, decidió editar un libro y dar cuenta de ese momento ejemplar. Como yo mismo fui demandado descaradamente por Bussi y sometido a un proceso judicial que el dictador perdió y del que se retiró sin pagar las costas del juicio (al menos, hasta donde sé), los fotógrafos de Ojos Testigos pensaron que mis reflexiones sobre la idea de justicia del tiranuelo podrían servir de comentario a su tránsito por el banquillo. Es un privilegio acompañarlos en esa nota al pie de la historia.

Cuando se piensa en la justicia es siempre en relación con otros, no con uno mismo, porque la justicia es un principio público, no privado. Por más veces que se haya reflexionado sobre ella, es difícil hacerlo cuando roza la carne propia. De allí que no quise hablar del juicio civil que, desde marzo de 2004, ha entablado contra mí el general en retiro –ahora en prisión– Antonio Domingo Bussi. Si lo hago ahora, es por la repercusión que ha encontrado en algunos medios y porque en la historia están involucradas –me parece– algo más que las razones o sinrazones personales. Se trata, en el fondo, de los abismos que se abren entre una concepción democrática y una concepción autoritaria de la vida.

La fuente del conflicto es un artículo que publiqué en La Nación el 10 de enero de 2004. Si decidí escribirlo es porque sentí el deber moral de cerrar una de las cicatrices de mi pasado.

Hacia 1982, en los últimos días de mi exilio en Venezuela, le oí a Ramón J. Velázquez, un historiador famoso que luego sería presidente de la república, contar que medio siglo antes, irritado por las dolencias de su próstata, el dictador Juan Vicente Gómez ordenó que reunieran a todos los mendigos en un barco mercante y los dejaran abandonados a la suerte del mar.

Pensé entonces en el único mendigo al que conocí de cerca, un hombrecito frágil y devoto al que llamábamos Pacheco y al que mis amigos de adolescencia y yo le regalábamos la ropa que ya no usábamos. Por las tardes, solíamos sentarnos con él en los bancos de la Plaza Independencia de Tucumán para que nos contara sus visiones del Juicio Universal, del que se proclamaba testigo y sobreviviente. Pacheco hablaba con los ángeles y creía que cada ángel constituye en sí mismo un paraíso. Imaginaba, por lo tanto, innumerables paraísos. Abrigaba la ilusión de encontrar uno propio después de la muerte, ya que nada había tenido en la vida.

A mediados de 1996, en un café del centro de Tucumán, dos amigos que también conocieron a Pacheco me contaron que había muerto casi veinte años antes, en 1977, durante una limpieza de mendigos ordenada por Bussi –gobernador militar de aquellos tiempos–, para exhibir las virtudes de su régimen ante el presidente de facto Jorge Rafael Videla, que visitaba entonces la provincia. Uno de los compañeros de infortunio había visto a Pacheco –me dijeron– caminar hacia la muerte, desesperado de sed, en dirección al Salar de Pipanaco, muy lejos del descampado donde lo abandonaron.

La crueldad de la historia me acongojó y pregunté quién podía conocer detalles más certeros. “Ya nadie”, me explicaron, “porque los que no perecieron en aquella travesía de infierno fueron muriendo de un modo más atroz cuando los trajeron de vuelta. Se convirtieron en parias. Nadie se atrevía a darles comida ni abrigo por miedo a las represalias del dictador.” Me pareció que era un acto de justicia –aunque fuera tan sólo mi justicia– evocar a Pacheco en algún texto, para que su memoria no se perdiera, como tantas cosas.

La expulsión de los mendigos hacia Catamarca parecía formar parte de un saber popular común, pero para escribir sobre ellos decidí investigar mejor los hechos. Todas mis fuentes coincidían en atribuir la responsabilidad de la expulsión a Bussi, gobernador y comandante militar de Tucumán, que en 1977 disponía de un poder absoluto sobre su territorio. Así parecía pensarlo también el ahora extinguido diario La Unión de Catamarca, que pertenecía al obispado de esa provincia, y que fue el primero en dar cuenta del episodio, el 17 de julio de aquel año. Según La Unión, “los desposeídos” eran veinticuatro y habían sido abandonados por un furgón del gobierno militar de Tucumán en grupos de dos a tres, a lo largo de unos cincuenta y tres kilómetros, al sur de La Viña, que marca el límite entre las dos provincias. La temperatura había descendido ese día a menos de un grado, los mendigos andaban en harapos, y nadie sabía por qué estaban allí. Al amanecer, los vecinos de los pueblos de los alrededores oyeron sus pedidos de auxilio, los condujeron al hospital de La Merced, veinte kilómetros al sur de la frontera, y denunciaron el incidente.

Cuando el gobernador militar de Catamarca se quejó porque su provincia estaba siendo convertida en “un depósito de desechos humanos”, Bussi ordenó que los mendigos fueran llevados de regreso en un avión sanitario. Ante el escándalo, negó toda responsabilidad. Señaló que, “lejos de tratarse de lisiados, tullidos, ciegos y locos”, los desamparados eran, “en su gran mayoría, contraventores de disposiciones municipales y prófugos crónicos de centros asistenciales”. Dijo además que la policía tucumana, en un exceso de celo, había tratado de “resolver el problema desplazándolo más allá de la frontera”.

En mi crónica señalé a Bussi como responsable mayor de aquel desatino y lo llamé “pequeño tirano”. Aunque el ex gobernador aceptó en su momento escudarse en la ley de obediencia debida, ahora se declaró ofendido por la atribución de una culpa que, según él, era de sus subordinados. Le incomodó también la palabra tirano, calificativo que, según el Diccionario de la Real Academia, sólo merecen aquellos que “obtienen contra el derecho el gobierno de un Estado, y principalmente” quienes lo rigen “sin justicia y a medida de su voluntad”. Ambas ofensas son el fundamento de una demanda por daños a su honor, en la que evalúa ese perjuicio en cien mil pesos.

En su litigio, Bussi afirma que ordenó investigar los hechos y que, como consecuencia, destituyó y sancionó al jefe de la policía provincial y pasó a retiro al personal que actuó en la expulsión. El historiador tucumano Eduardo Rosenzvaig me llamó la atención sobre dos detalles esenciales. En una época de extremas sospechas y de caminos muy vigilados, el furgón con los mendigos –no prisioneros, sino secuestrados– había atravesado al menos siete retenes militares: Famaillá, Santa Lucía, Monteros, Aguilares, Villa Alberdi, La Cocha, Huacra. Era un viaje imposible sin autorización del comandante regional. El otro detalle alude a la sanción contra el jefe de la policía provincial, teniente coronel Mario Albino Zimmermann, que se dio a conocer el 18 de agosto de 1977, y que consistió no en arresto o cesantía, sino en nombrarlo, el día antes, secretario de Estado de Planeamiento y Coordinación. Un castigo ejemplar, como se advierte.

Las leyes, que son el instrumento de la justicia, decidirán cuál es el fin de esta historia. Yo me he quedado sin saber si Pacheco fue o no al salar de Pipanaco a beber las aguas de su paraíso propio, pero no me cabe duda de que allí está todavía, a la espera del próximo juicio universal.

Buenos Aires, junio de 2009